伊勢市に合併して初めての『お木曵き』行事(H.18と19年)に参加

お木曵きに先立って、二見ケ浦で『みそぎ』をする習わしだったが、

一般は夫婦岩(めおといわ)前の興玉神社(おきたまじんじゃ)で

『神主のお祓い』で良いことになった。浜参宮という。

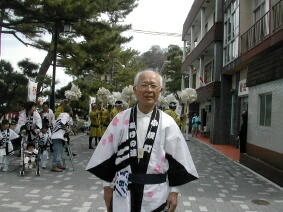

お祓いを受けて旅館街を歩いている。

木遣り(きやり)で威勢をつける。かなりの練習を積み重ねたそうです。

この子供達が20年先には大活躍を!

木曽の方からから切り出され運ばれた御用材(ごようざい)をソリに乗 せて宮川へ曵き入れて清める。

清められた御用材を乗せたソリは堤防の上まで一気にかけ登り、

シーソーのようにして水を切る。

『どんでん』という。

このとき、クレーンなど一切使わずロープを幾重にもかけ、人の

手だけで心をひとつにして積み込む技には驚きと感動。

飾り付けも終わり、間もなく出発です

宮川から伊勢神宮外宮まで途中で何度も休みながら、その地域の

人達から飲み物の接待を受け、5時間ほどかけて奉曳。

車の心棒と車輪の擦れあう音『ワンナリ』がウアーンと荘厳に響きわたる。

途中、木遣りの合図で両側の綱を真ん中に押し込み、ぶつかり、また下がりを

何度も繰り返す。 勇壮でもある。

ような、それでいて心が無垢になり、安らぎ清められるような、邪気は入り込めないような神々の世界に足を踏

み入れたと感じられた。 参加した人達の一様の感想でもある。

このお木曵き行事は H.18年と19年の2年に亘って行われた。

H.25年の第六十二回式年遷宮に向けて着々と造営が進められている。

20年ごとに行われているので1240年以上続いていることになる。神代の昔から引継がれている訳だから、

神々が安心して住まわれているのだろうと、信心深いとは言えない私ですが思えてしまいました。

あと『お白石持ち』(おしらいしもち)が H.25年に行われる。神域に石を並べるのだそうです。

通常は一般の人は入れない場所に入れるということです。

健康に気を付けて是非参加させて頂きたいと願っている。

一日神領民として伊勢市外の人も参加できるので、是非ご参加ください。

詳しくは下記のホ−ムペ−ジをごらんください。

http://www.sengu.info/gyoji.html