トルコ紀行 10日間

2006年 9/28〜

地震か、火事か、強盗か? とび起きてカーテンを開けて外を見る。真っ暗で何の異変も察知出来ない。

・・・それはミナーレ(ジャ−ミーにある尖塔)から聞こえるイスラムの朝のお祈りを呼び掛ける『エザーン』であった。

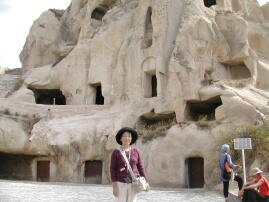

カッパドキアウチヒサ−ルの岩石をくり抜いた住居。 ギョレメの『妖精の煙突』。火山灰の凝灰岩が雨水や風雪

数十年前まで実際に使われていた。 に侵食されてできた不思議な岩。 夕食は『洞窟レストラン』で。アルコール度45〜50%の

地酒ラクに挑戦。独特の匂いが気になって余り飲めなかった。

水と混ぜると白く濁るので『ライオンのミルク』とも言われる。

パムッカレ(綿の城)の不思議で美しい幻想的な石灰棚。 自然の力の凄さと美しさに感動。ホテルの温泉プールは

白に青い水の色が映えて、どこまでも歩きたい気分。 ブルーのタイルとステンドグラスが素晴らしかった。

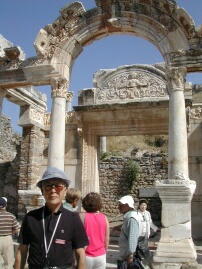

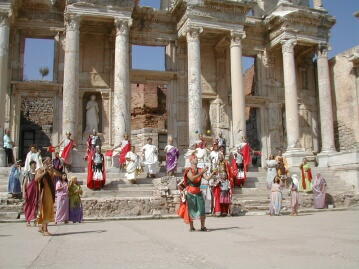

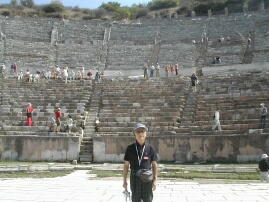

エフェソス遺跡のハドリアヌス神殿の 二世紀に建てられたケルスス図書館。英知、徳性、思慮、学術を

女神の門。二世紀前期に造られた。 表す女性の像が配置されている。ここで丁度寸劇が始まり、ラッキー。

収容できた。右後方の道をクレオパトラも歩いたとか。なんだか鼻が 意識の高さとスケールの凄さを目の当たりにして歴史に開眼!

少し高くなった? 気がした。

兵をひそませた木馬をトロイの城門の前に置き、引き揚げたと 勿論、遊んでもらった上で美味しく頂いた。ヤギの乳と植物の

見せかけた戦略で、トロイ側が木馬を引き入れた為に滅びた。 球根を乾燥させたものから作るとか。

実際に中に入ってみた。

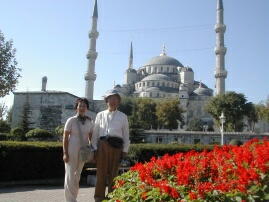

ステンドグラスと壁や天井のタイルの装飾の美しさと 50メートルを超える壮大なもの。バチカン市国のサン・ピ

熱心に祈りを捧げている人々が印象的。 エトロ寺院より1000年も前に建てられた。

トルコの人ってすごく親日感情が強いって知ってますか?

鶏などを惜し気なく提供し、親切に世話をし、国を挙げて救援した。

トルコまで日本の軍艦で送って行った時には、トプカプ宮殿で何日も温かい接待を受けた。

このことで今なお日本への感謝の念が根強く残っており、トルコでは 小学校の教科書にものっており、知らない人はいない

そうです。

1985年イラン・イラク戦争の時『○○日以降イランの上空を飛ぶ飛行機はすべて撃ちおとす。』と宣言された時、

イランに200余名の日本人駐在員が残っていた。航空機の手配が出来ず進退極まったとき、トルコ政府が危険を顧みず

チャーター機2機を出してくれ、トルコ国内に避難させてくれ、危機一髪救われた。

1999年のトルコ地震の際には、この時の日本人駐在員だった人達が復興支援に尽力したということです。

こんな温かいつながりがあったことを知り、トルコがとても好きになり、見るもの、聞くこと、食べるもの、

すべてが一層素晴らしく思えました。

感慨深く見学した。

現在は博物館となっていて、宝物殿には『スプ−ン売りのダイヤモンド』『トプカプの短剣』など、有り得ないと思う程

大きなダイヤモンド、エメラルド、ルビーなど目を見はるものがいっぱいだった。

トプカプ宮殿で宝物殿を見て、あまりの豪華さに放心 トプカプ宮殿の美しいイズニックタイルの前で

迷子になりそうに広いトプカプ宮殿の中庭。 アスナロ?の木にイチジクの木が共生した珍しい木。

1856にはスルタンの住まいはドルマバフチェ宮殿に移された。

フリータイムにその宮殿も訪れた。ボスフォラス海峡沿いの美しい宮殿で、

内装はパリオペラ座を担当したフランス人技師によるもので、シャンデリア、

調度品など素晴らしく、庭園も見事なものであった。

フリータイムに、ガラタ塔に登りイスタンブールの景観を 途中、広々して美しいタクシム広場を通る。

楽しみ、テュネル(地下鉄)にも乗って満足。

イスタンブ−ルの町を歩いてホテルヘ向かう。

『旋舞』のこと

受けついでいる。

コンヤではメヴラーナ博物館の良く出来た人形でしか見られなかったが、イスタンブール

の泊まったホテルで、一人ではあったけど実際に舞ってくれて大満足。

長い帽子は墓標、黒い上着は死を象徴している。

初めに10分以上身じろぎもせず、神の世界に入る為の無我の境地に。

突然黒い衣を脱ぎ捨てる。

クルクルクルクルひたすら回って踊る。

クルクルクルクルひたすら回って踊る。

初めゆっくり、しだいに速く激しくなる。

30分は回り続けるとか。

ついには忘我の状態となり、神の世界に入る。

白い衣装は神による再生をあらわしているそうです。

現地ガイドのジャネルさんがパソコンで本物のセマ(旋舞の儀式)の映像を

見せてくれたが、メロディーに合わせて8人位の人が輪になって舞っていた。

確かに神秘的であった。

丁度『ラマダン』断食月に入っていたのも結構興味深かった。1ヶ月間、日の出から日没までの間、食べ物飲みものは

いっさい取らないというもの。トルコではラマザンという。

唯、そんなに厳しいものではなく、力仕事をしている人、子育て中の人などは許される。

通りにベンチをおいて所在なく時間を過ごしている男達。それにひきかえ、べランダに絨毯やマットを干したりして

忙しそうに働いている女性が、やたら目についた。

日没近くなると男達はそわそわし始める。

屋台のような店がアチコチに出現し、簡単な食事を振舞い始める。行列ができていた。

我々の観光バスの運転手さんは普通の食事をとっていた。

現地ガイドのジャネルさんは敬虔なイスラム教徒とのことで、日中は一切飲食はしていなかった。我々が食事中は少し離れた

席で、音楽を聞きながら雑誌など読んでいた。日の出前までに朝食はしっかり食べ、夕食はこれまたたっぷり食べておられた。

現地ガイドのジャネルさんは大変な親日家で、数年前に自転車で日本縦断を

現地ガイドのジャネルさんは大変な親日家で、数年前に自転車で日本縦断を

され、『ナザール・ボンジューウ』=視線のガラス玉とという意味で、嫉妬の

視線をはね返す。トルコでは嫉妬深い視線を受けると病気になると信じられて

いて、子供の服に縫い付けたり、ドアにかけたりする。=というトルコのお守

りを道々配ったそうです。日本の新聞にも載ったということです。

その道中、日本の人達に大変親切にされたことが忘れられない思い出だと話し

てくれました。

優しく親切で、リンゴの果樹園が広がる道路を走っている時、甘い香りが

バスの中に入ってきて、思わず「ワ−、りんごの匂いね!」と口々に言うと、

バスを止めて、採り入れ中の農家の人から一箱買って皆にくれました。

大きくて甘酸っぱくみずみずしく、今までで一番美味しいと思った。

「ワンネコは見れませんか?」と聞くと、東部のワンという町にしかいな

くて数もごく少ないと、パソコンで『ワン猫』の画像も見せてくれた。

真っ白いふさふさの毛で、左右の目の色が(ブルーとゴールド)違い、

すっごく可愛いかった。

ウチヒサ−ルのお土産売りの横の木にいっぱい

ぶら下げてあるナザール・ボンジューウ

トルコの観光ガイドの研修に使いたいのでと取材を受けました。

私達も写っている筈です。

そんなこんなで、とても気持の良い、思い出深い、素晴らしい旅となりました。