コロナグラフは元元は、地球上から太陽のまわりにあるコロナを観測するために考え出されたものです。

我々が太陽を見たとき、見える太陽の光っている面を光球とよびます。

この光球の外側には彩層という厚さ2000kmの層があって、そのさらに外側にはコロナと呼ばれる温度が100万度以上もあってプラズマ状態になった薄い大気があります。

コロナは、温度が100万度もありますが(光球の温度は約6000度)、とても薄いので発する光は光球にくらべて百万分の一程度にすぎず、皆既日食の時などの特別な場合以外は地球上から見る事ができません。

コロナグラフは太陽の光球面を遮断版で遮蔽する事によって、(光球からの光をブロックして)コロナを地上からでも観測できるようにした望遠鏡です。

日本では国立天文台の乗鞍コロナ観測所に、コロナグラフが設置されています。

恒星に対して同じように恒星からの光(だけ)を遮って恒星の周辺にあって(恒星にくらべて)弱い光を放っている物を観測するための装置がステラコロナグラフです。

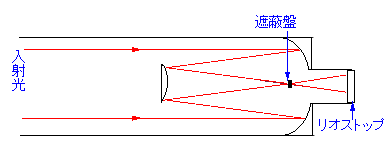

リオ式(ステラ)コロナグラフの基本的な構造は下図のようになっています。

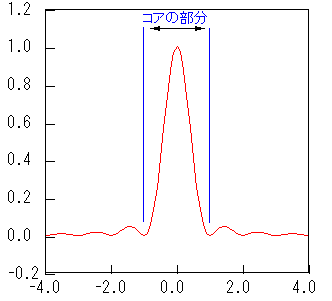

望遠鏡を通った恒星の光は(大気の揺らぎなどがなければ)、下図のような強度分布になります。

上の図で焦点におかれた遮蔽盤(occulting disc)は、恒星の光強度のうちコアの部分(下図に示した強度が大きい中心部分)の光を遮るように置きます。

これによって恒星からの光のかなりの部分がさえぎられ、さらに瞳面におかれたリオストップで周辺部分の光を遮ります。

ただし太陽系外惑星の探索などの場合、地上からの観測では大気揺らぎのため恒星の像は、望遠鏡の本来の分解能で得られるものより広がってしまうので、恒星の近くにある惑星はこの広がりの中にはいってしまい恒星からの光を遮断すると、惑星からの光も大きく遮断されてしまいます。

したがって系外惑星の探索でステラコロナグラフの力を十分発揮するのは、宇宙望遠鏡に搭載するか補償光学と組み合わせるかする必要があります。

実際ハワイにあるすばる望遠鏡にはCIAOという補償光学とコロナグラフを組み合わせた装置があります。

「ステラーコロナグラフを使った天文学」(中島 紀)天文月報1995年8月号

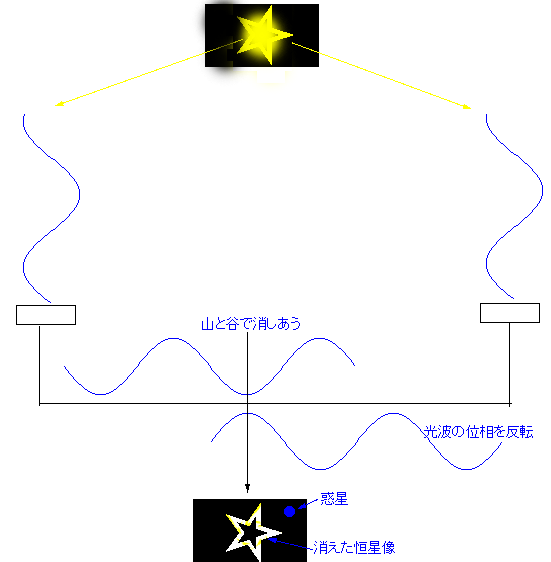

これは光の干渉を利用して恒星からの光を消してしまうという方法です。

具体的には、2台の望遠鏡を同じ恒星に向け片方の望遠鏡の光の波の位相を反転、つまり光の波の山を谷に、谷を山になるように反転します。

そして反転した波を、もう一方の望遠鏡からの光の波と正確に重ねあわせます。

恒星が二台の望遠鏡の中心を結ぶ線に垂直な方向にある場合のみ恒星からの光は、(この場合のみ、二台の望遠鏡は正確に同じ光の波を受ける事ができるから)打ち消しあい恒星像を消去する事が出来ます。

一方、惑星は恒星から、すこしはなれたところにいるのでその光の波が完全に打ち消しあう配置からずれているから、消えないので検出が可能になります。

ただしナル干渉計を使っても系外惑星の直接検出は難しいと考えられています。

それは、恒星からの光を100%消す事は難しく光が打ち消しあう領域は小さいので余分な光が残ってしまうので、それが惑星の検知を難しくすると考えられるからです。

それ以外にも、恒星からの光を抑制しても黄道光が惑星の検出を難しくします。

黄道光とは、(太陽系の)惑星間の塵が太陽の光を受けて光っているもので、太陽系外惑星からの微弱な光はこの黄道光に埋もれてしまうので検出が難しくなります。

参考文献

系外惑星を探査する干渉計については Serching for Life on Other Planets(Scientific American ,April 1996)

[ 日本語訳: 生命がいる惑星を探す宇宙干渉計( 日経サイエンス1996年6月号) ]などを見てください。

望遠鏡の分解能(*前ページの注1)は望遠鏡の口径をD、観測する光の波長をLとすると、L/Dに比例します。

これから考えると、口径がおおきければ大きいほど細かいところまで見ることが出来るはずです。ところが実際はそうなりません。

それは地球の大気は場所によっても時間によっても一定の状態ではないので、星からやってきた光が地球大気によって複雑に曲げられ、それをレンズ(鏡)で集めても本来得られる像にならないためです。

十分遠方にあってほぼ点光源と考えられる恒星からの光が、口径Dの望遠鏡によって観測されると望遠鏡の焦点での光強度分布は、地球大気の影響をうけない場合は、1.22*λ*f/D 程度の広がりを持ち中心部に光強度が集中したような像になります。

(なお、λは観測する光の波長、fは望遠鏡の焦点距離を表します。)

ところが恒星からの光が大気をとおる場合、場所によって大気の状態が異なるのでちょうど焦点距離や屈折率の異なるたくさんのレンズを通った光がやってきたのと同じような状態となります。

この場合、ごく短い時間(大気のゆらぎが止まっているとみなせる程度)の間に望遠鏡で観測される星像は下の図のように斑点のパターンが広がったものになります(この斑点模様のことをスペックルと呼びます)。

注: この図はスペックルパターンを説明するためにかなり適当に書いた図で本当に天体スペックルを撮ったものではありません。またきちんと計算して書いた図でもないのであまり正確ではありませんので注意してください。

大気の状態は時間的に変化していくので、上のスペックルパターンも、その変化にあわせてで変わっていきます。星の像を写真に撮る時は長い露出時間をかけてとるので、これらの像が平均され下図のようなぼやけた像になってしまうのです。

このぼやけは、結局大気のゆらぎの大きさ、つまり大気の状態が同じとみなせる領域の大きさで決まってしまい望遠鏡などの観測装置の性能には無関係です。

そのため最近建設されたKeck望遠鏡やすばる望遠鏡のような口径8〜10メートルある望遠鏡でさえ分解能という点だけについて言うと、地球大気の下では口径10センチ程度の望遠鏡と大差ないという事になってしまうのです。(可視光での大気ゆらぎのサイズが10センチていどだから)

もちろん大望遠鏡は集光力に関しては、非常に優れていますから大望遠鏡に意味がないというわけではありません。

またこれらの大望遠鏡は高い山の上などに作られるので、地上に比べれば大気の影響は小さくなっています。

さて極短い時間に得られたスペックルパターンは、地球大気の影響によって本来得られる像とは異なったものとなってはいるのですが、この時得られる像は元々の像の情報を(劣化してますが)持っていますので、その情報をとりだせれば元もとの星像を再現する事ができるはずです。

その方法が、スペックル干渉法と呼ばれる方法です。

具体的には大気揺らぎがとまっていると考えられる程、短い露出時間で多数の写真を撮影して各時間ごとのスペックルパターンを得ます。

これら多数のスペックルパターンを元にして元の像の持つ情報を再現します。

このスペックル干渉法は、1970年に Labeyrie によって考え出されたものです。

ただしLabeyrie の方法では、再現したい天体の像(光強度分布)そのものではなく、光強度分布の自己相関関数しか得る事が出来ません。

ただし物体像の自己相関関数がわかるだけでも、二重星の場合は二つの恒星の間隔、方向、相対強度比を求める事ができます。

そのため、この方法は主に近接連星(注)の分解で成果をあげています。

恒星表面の観測や、系外惑星の直接観測に利用するには天体像そのものを得る必要があるので、現在は像そのものの再生方法が、いくつか提案され開発中です。

この方法は、上に記した様に短い露出時間で対象を撮像しないといけないので、暗い天体には適用できないという欠点があります。

Labeyrie の方法ならびに像再生方法のより詳しい説明や計算方法の例を準備中です。

(注)近接連星:(地球からみた)見かけの距離が近いため連星を、分離 することが出来ないが、連星であることは分光観測などからわかっているもの。