| 豊受大神宮(外宮) 御祭神 豊受大御神 御鎮座 雄略天皇二十二年 |

| 豊受大御神 | |

豊受大御神は、お米をはじめ衣食住の恵みをお与え下さる産業の守護神です。今から1500年前に丹波国から天照大御神のお食事をつかさどる御饌殿都神(みけつかみ)としてお迎えした。御垣内の御饌殿(みけでん)では、毎日朝夕の二度、天照大御神に神饌をたてまつるお祭りがご鎮座以来一日も絶えることなく行われています。ご遷宮は内宮と同じく二十年ごとで、平成五年十月五日に行われました。 豊受大御神は、お米をはじめ衣食住の恵みをお与え下さる産業の守護神です。今から1500年前に丹波国から天照大御神のお食事をつかさどる御饌殿都神(みけつかみ)としてお迎えした。御垣内の御饌殿(みけでん)では、毎日朝夕の二度、天照大御神に神饌をたてまつるお祭りがご鎮座以来一日も絶えることなく行われています。ご遷宮は内宮と同じく二十年ごとで、平成五年十月五日に行われました。 |

|

|

|

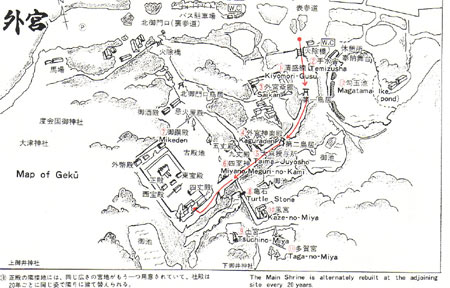

| 概念図 |

|

| 外宮前(玄関) |

外宮の玄関口には、大きな灯篭が2つあり厳かな神宮域の雰囲気を漂わせている。  |

| 第一鳥居 |

正面参道入口。 第一鳥居の前に橋を渡ります。橋の名は、火除橋(ひよけばし)という。この下を流れろる堀川は防火のためにつくられた小川です。 |

| 外宮斎館 |

第一鳥居を過ぎると右側。 神官が神に奉仕するとき、心を静めるために入る館です。 こうした木造建築は、夏は湿気が多く、冬は寒くて風の強い日本の風土にとても適している。 |

| 手水舎 |

手水舎 手水舎火除橋を渡ると左手にあります。 ここで手と口を清めます。 清め方の作法。 ●左手でしゃくを持ち右手を洗う。 ●しゃくを持ち替えて、左手を洗う。 ●左手に水を注いで口をすぐ。 ●残りの水でしゃくの手元を洗う。 ●手水舎に伏せておく。 |

楠 清盛 御手洗場の前にある。 平清盛が勅使として参向したとき、冠にさわった西側の木を切らせたと言う伝説があり、清盛楠と呼ばれています。(清盛の 子重盛との説もあり) |

| 第二鳥居 |

第二鳥居付近からは、神域の荘厳な 雰囲気が、一層増してきます。 雰囲気が、一層増してきます。 |

| 神楽殿 |

この神楽殿は平成15年完成した。 この神楽殿は平成15年完成した。檜の木の香りと平安時代を彷彿させられる建物は、新鮮だ。 |

| 四至神(みやのめぐりのかみ) |

神楽殿を過ぎると、右手に広場(大庭)がある。九丈殿(手前)と五条殿(奥)があるが、九丈殿の南に石囲いの中に木が一本立っている。これが、四至神だ。 |

四至神 中央に一本の榊が植えられ、その前に三つの石が並んでいる。外宮の四囲をお守りになる神さまの祭場である。 |

| 正宮とその近辺 |

|

| 皇大神宮(内宮)のご鎮座より、481年遅れてご鎮座する。 雄略天皇の御代、天照坐皇大御神のお告げによって、丹波の国(今の 京都府天の橋立付近)から、この伊勢の国度会の山田の原(伊勢市) にお迎えした。豊受大御神をお祭りしています。 ご正殿は、ほぼ内宮と変わりませんが、鰹木が9本と内宮より1本少ない。 千木(ちき)が外削(先端が垂直に切られている)になっています。 |

正宮の前にある神。 この囲んである場所は意味がありそう。 下は、瑞垣門 |

|

|

| 別宮 |

| 正宮を参拝した後、別宮に向かう。正宮前に御池があり池の端から参道が続いている。100mほどで、左手に風宮、右手に土宮、その奥に下御井神社、左手の階段上に多賀宮神社がある。 |

| 風宮’かぜのみや) | 土宮 |

|

|

| 風の神、級長津彦命、級長戸辺命をお祭りする 農作物に関する風と雨の順調をお祈りする。 |

外宮宮域の地主の神である大土御祖神をお祭りしている。 |

| 下御井神社 | 多賀宮 |

|

|

| 土宮の奥(南方)下部坂の谷間にあり、下御井神社に事故のあったときは、本社の水を汲んでお供えする。 | 九十八段の階段を上ると檜尾山の南面にご鎮座している。外宮四社のうち第一の別宮で、豊受大御神の荒御魂をお祭りしている。正宮に続いて勅使が参向せられ、奉幣の御儀が行われている。 |

| 度会国御神社 | 大津神社 |

|

|

| 神宮典略」には「国見御神とは称へ申す御名に て、度会の大国魂神を云なり」とある。 |

もとは五十鈴川河口の守護神と伝えられる、明治 6年この地に再興された。 |

| 上御井神社 | 御酒殿 |

| 御井の神をお祭りする。お正月のお祭りにお供え する若水もこの御井から汲む。 |

忘火屋殿の西にある。昔は神酒を造っていたとこ ろ。 |

| 北御門口 |

|

|

|

外宮の北にあるもうひとつの参道入口で北御門(きたみかど)という。この橋の名も北御門火除橋(ひよけばし)という。 |

|

北御門口の手水舎 |

|

北御門口前 ご遷宮の行事神宮のご用材を運ぶ御木曳車は、NTT伊勢の角から約50mを「えんや曳き」といって一気にこの門の中に曳き込む。これは圧巻だ。 |

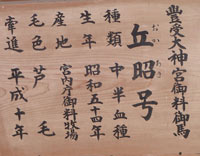

| 神馬 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 勾玉池 | |

|

|

|

|

|