|

|

皇大神宮(内宮) 御祭神 天照坐皇大御神(あまてらしますすめおおみかみ) 御鎮座 垂仁天皇26年 天照坐皇大御神は、皇室のご先祖であり、約二千年前の崇神天皇の御代に皇居をお出になり、各地をめぐられたのち、この五十鈴川のほとりに御鎮まりになりました。 |

|

|

内宮ご朱印 |

|

|

|

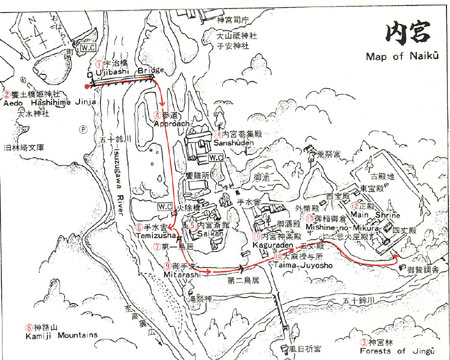

| Map of naiku | |

|

|

| 宇治橋 | |

外側の鳥居 |

内側の鳥居 |

| 鳥居の高さ7.44メートル外側の鳥居は外宮の棟持柱が、内側は内宮の棟持柱が用いられている更に20年経つと内側は{関の追分」、外側の鳥居は桑名の「七里の渡」の鳥居となり計60年のおつとめを果たす。 | |

饗土橋姫神社(あえどはしひめ)  宇治橋の守り神。宇治橋の前に位置する。 |

宇治橋広場前にある饗土橋姫神社正面 宇治橋広場前にある饗土橋姫神社正面 |

|

|

| 長さ約101.8メートル。幅8.4メートル 擬宝珠(ぎぼし)は、16基あり純日本風反(そ)り橋橋桁は、けや木、後は皆ひの木。 宇治橋は、日常の世界から神聖な世界へのかけ橋といわれている。正面から見る大鳥居の姿は、 感動的であり、身も心も正して清浄な宮域に入る心構えの大切さを感じさせてくれます。20年毎にかけ替えられます。 |

|

|

|

|

| 3枚目の板と擬宝珠 宇治橋の3枚目の板を踏むとお金持ちになるという言い伝えがあります。(どんな歩幅でも三枚目の板は踏むもの御足(お銭)を足にかけただじゃれ)  |

擬宝珠 上に天照皇大神宮、中央に御裳裾川御橋と書いた字が彫られている。刻印の日は、直ぐ横に書かれていますので、現地で確認してください。 |

清流五十鈴川。 宇治橋から上流部を撮影。 |

くい 上流から流れてくる木・ゴミなど橋を傷めないため、くいが設置されている。 木橋ならではの工夫がなされている。ーーー |

| 参道と脇道 | ||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 火除橋 | ||

|

この火除橋を渡ると、斎館、手水舎、御手洗場へ |

|

| 斎館 | ||

|

左りの斎館は、神官が神に奉仕する時、心を静めるために入る館です。天皇陛下がご宿泊の時もこの斎館を利用されています。日本風土に適した建築様式。 榊と神垂(さかきとしで) 榊は常緑樹で一年中青々している。神垂は稲穂が垂れた姿を表わしていると言われています。 |

|

|

|

||

| 手水舎 | ||

|

作法 左手でしゃくを持ち 右手を洗う。 しゃくを持ち替えて左手を洗う 左手に水をそそいで口をすぐ 残りの水でしゃくの手元を洗う。手水舎にふせて置く。 |

|

|

|

||

| 御手洗場(みたらし) | ||

|

|

|

| 五十鈴川の清流で心身ともに清める手洗い場。。参道の右手の斜面を下りていくと石畳の御手洗場に出ろ。この石畳は、元禄元年(1692) 徳川将軍綱吉の正母、桂昌院が寄進したものと言われている。 |

||