「父のアルバム」井上氏作(No.11~No.20)

| 画像 | 説明 |

|---|---|

|

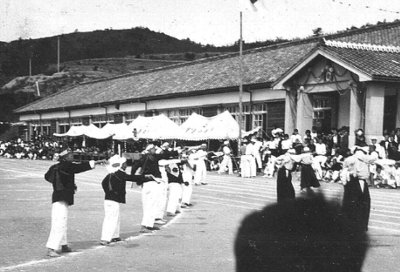

2003.05.25 ◆ 父のアルバム 投稿者:井上 桑名人 №11 昭和30年前後の浜島中学校運動会 2/4 運動会での応援風景のひととき。男子は詰襟にタスキがけで手には日の丸の扇をかざし、女子は袴姿で自分の組を応援しています。 校舎の屋根の向こうに見える丘は広見と云い、頂上に私の家の畑があり親が耕作していた以前は、この写真のように良く手入れをされていましたが、年老いてからは荒れるに任せるままで今では雑木林のようになって畑の面影は全く無くなってしまい、帰郷するたびにこの畑や菅田の畑や田、桧山路の田等を見には行きますが、どれも荒れるに任せたままで自分には手の施し様も無く心が痛みます。浜島を離れて他所で生活している人の中には私の様な気持の人がいるのではないでしょうか。5月6日の投稿ちんちろりんさんの気持が自分にはよくわかります。 |

|

2003.05.29 ◆ 父のアルバム 投稿者:井上 桑名人 №12 昭和30年前後の浜島中学校運動会 3/4 中学校の運動会では見物席の南側に色々な店が出ていて見物に来る子供たちの楽しみのひとつでした。写真の綿菓子を作っている人は私の親戚の柴原通成さんです。写真は東側から写したもので後方に体育用具を入れてあった小屋があり、その右側が正門になっていました。従って左側は田杭川をはさんで現在の汐見成団地ですが、当時はバス停のあたりに一、二軒の家があるだけで他は田と山だけでした。 |

|

2003.05.31 ◆ 父のアルバム 投稿者:井上 桑名人 №13 昭和30年前後の浜島中学校運動会 4/4 浜島中学校校舎の西側玄関付近。 中学校の玄関を入ると下駄箱が沢山並んでいて、校舎は平屋建てで南北に二棟並んでいて、その間を東、中、西と渡り廊下が繋がり廊下の間には花畑が作られていました。東端と西北側に便所があり北校舎の北側には東西に長く自転車置き場があり、当時から殆どの生徒は自転車通学をしていましたが、道路が未舗装だったため汐見成(当時、汐見成と呼んでいたか記憶無し)や大方の坂道を上るのは、切替ギヤなどない自転車だったので大変でした。また雨の日は制服の背中までハネが飛び、すれ違う自動車からは泥水を浴びせられ全身泥だらけになったものです。 写真の位置は南の正門に対し裏門にあたり、未舗装の道路に沿って土塁が盛ってあり、崩れ防止のためか数段草が植えてありました。私たちは昼食のご飯だけを弁当箱に入れて持って行き、毎日むかいのコスマヤなどの店でコロッケを買いオカズにしました。店の人はコロッケを皿に注いだソースにジャボッと浸けて新聞紙に包んで売ってくれました。何時だったか昼食中に水源地の方が山火事になり、最初は食事が済んだらと言っていたのに今すぐ行けとなり、皆で駆けつけ松の木の枝などで叩いて消火の手伝いをしたこともありました。 追伸 投稿者:.様 ミチナリさんの近況ありがとうございました。 |

|

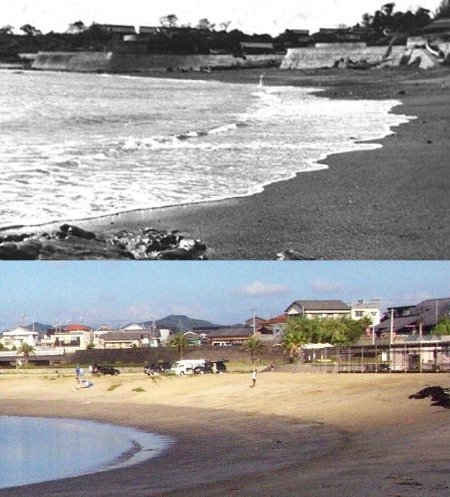

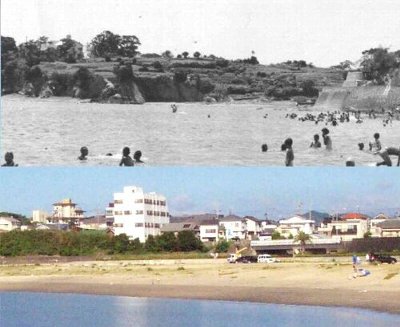

2003.06.04 ◆ 父のアルバム 投稿者:井上 桑名人 №14 昭和30年前後の大矢の浜 1/5 もう直ぐ伊勢海老祭とのことですので、会場になる大矢の浜の写真を投稿してみます。宮山の下の磯あたりから写したもので、最近の情景と比べると隔世の感です。しかし私は悲しいことに伊勢海老祭は一度も見たことがなく、祭りの開催に努力されている町民の方々には申し訳なく思っています。この祭りが何時までも続き全国に知れ渡ることを念願します。 |

|

2003.06.06 ◆ 父のアルバム 投稿者:井上 桑名人 №15 昭和30年前後の大矢の浜 2/5 宮山から堤防を下りた付近より写したもので、波が堤防の近くまで寄せています。大矢の浜は場所により砂のところと玉砂利のところが交互にあり、夏の日光に焼かれた玉砂利は裸足では歩けないほど熱かった思い出があり、また砂のところも少し掘っただけで直ぐに下からは砂利が出てきました。このころの大矢の浜は漁師の仕事場で網が干してあり、遠方には漁船が何隻か引上げられています。 -A・)vさんへ 私の子供の頃、浜島ではビワのことを(ビヤ)とみんなが言っていました。もうそんな呼び方はしていませんか? |

|

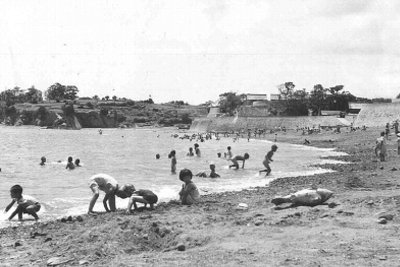

2003.06.10 ◆ 父のアルバム 投稿者:井上 桑名人 №16 昭和30年前後の大矢の浜 3/5 海水浴風景です。大矢の浜では宮山のしたと弘法井戸の下、それから現在の浜島大橋付近が砂も小さく、自然と集まり海水浴をしました。それらの間には磯があり私は宮山の下の今はえびっさん釣堀辺りになっている磯で、海女眼鏡をつけて岩場を泳いだり潜ったりして遊びましたが、今思い出してみると波が渦巻くあのようなところでよく泳いだものだと冷や汗ものです。磯で潜ると岩と岩の間にウニがたくさんいて、海女眼鏡で見るととても大きく見えて鉄棒などで取り、浮き上がって見ると手のひらに乗る位に小さくてがっかりしたものですが、それでも石で叩き割って中の黄色い身(卵巣)を指でホジリ出し生で食べたりしました。また岩場を歩いている時にウニを踏んずけてしまうと、踵に何本もトゲが刺さってしまい痛いのですが、ウニのトゲはほっておけば筋肉になると聞かされていて特に治療などしませんでした。 この頃の浜島では小学校で許可されていた海水浴場は、大矢の浜と札場から水産試験場までの早町海岸の二ヶ所でしたが、早町海岸は舟も多く海底には割れたビンなどが多く危ないとのことで、私は殆ど大矢の浜で泳ぎましたが小学校の高学年になると、札場に係留されていた鰹船の舳から飛び込み巡航船乗り場の桟橋まで泳いだりしました。 小学校の水泳の時間も大矢の浜へ行き泳ぎ、終わると宮山の下にある洗い場で、冷たい水に身体を震わせながら塩水を落とし、教室で着替えるのですが女の子は別の部屋が用意されていたのに、男の子は教室の隅にかたまって後ろから女の子にからかわれながら、尻丸出しで素早く着替えたのを覚えています。モモ○さん覚えていますか。あなたは「見せてやるからこっちへ来い」と言って純真な私をからかったことを。 この海水浴場で毎年伊勢えび祭が開催されるのですね。 |

|

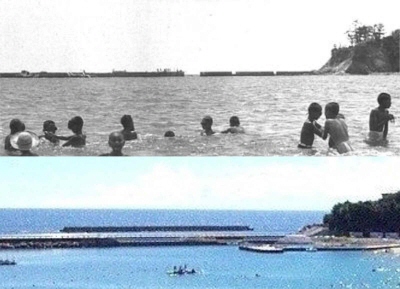

2003.06.13 ◆ 父のアルバム 投稿者:井上 桑名人 №17 昭和30年前後の大矢の浜 4/5 大矢の浜から目戸の南風荘(みたびの湯)下の突堤を写したもので、 現在の写真(角度が違いますが)と比べてみると、当時の突堤は数ヶ所切り離されていて先端までは行けませんでした。 思い出してみると台風がくると何時も高波が突堤にぶつかり大きな音とともに10~20mも立ち上りました。 ここではしませんでしたが大矢の浜から城山までの堤防でも、テトラポットが置かれていないところでは 波が立ち上り、私たちは次の波が来る間隙をぬって駆け抜けて遊びましたが、タイミングを誤ると頭から 塩水をかぶり全身濡れねずみになったものでした。この城山までの堤防は昭和28年9月25日(1953年)の13号台風で ズタズタに破壊され、その後再建されたもので堤防の道幅が広くなったと記憶しています。 この台風で浜島の低い土地は高潮のためほとんど浸水してしまい、私は祖父に頭から毛布をかけられ おぶってもらい元地の畑にあった小屋へ避難しましたが、途中祖父に頼み外を見せてもらうと一面水浸しで、 祖父は腰まで浸かり水をかき分け歩いていました。次第に風が強くなり心配した後に養父になった伯父さんが 様子を見に来て、ここはあぶないからと下の家に頼みそこで一晩過ごしました。 この時に母の実家では避難した時に仏さんを忘れ、叔母さんが取って返し位牌を口に咥え泳いで取ってきた そうで、床から1m位だったと思いますが、その時の海水の高さを示す跡が後々まで残っていました。 台風が去って水が引いた後で帰ってみると、岩崎の海岸から100mも離れているのに家の前に舟が置かれていたのには驚いたものでした。 私としては小学校の教室が潰れた昭和34年の伊勢湾台風よりも、この13号台風のほうが怖かった思い出があります。 |

|

2003.06.16 ◆ 父のアルバム 投稿者:井上 桑名人 №18 昭和30年前後の大矢の浜 5/5 №16 昭和30年前後の大矢の浜 3/5で紹介しました海水浴風景のうち目戸の部分を拡大して現在の模様と比較してみました。丁度浜島大橋のところになります。目戸は現在は殆ど平坦な住宅地等になっていますが、この頃は岡あり谷ありの一面畑で細い畑道があるだけで、現在の郵便局あたりは低地になっていて田んぼがあり、バス停から鯨望荘へは一応広い地道があり宝来荘や南風荘へ行くにはその中間あたりから南へ曲がり迂回して行きました。その道を各ホテル所有の大型の外車が客の送迎のために土煙を上げて走っていました。そのころ町で見かける自動車と云えば三輪トラック(バタバタ)くらいで、私たちは一度はあんな立派な自動車に乗ってみたいものだと思ったものでした。私のお気に入りの自動車は鯨望荘の屋根が黒のレザー張りでボディーがこげ茶色の車でした。 この目戸と出湯は私が小学生の頃に耕地整理で、毎日ブルドーザーやグレーター、スクレーバーが走り廻り地面を削り取り谷を埋めて平らにして宅地化され、そこで工事車両の間を駆け抜けたりして遊んだもので、実家の元地の畑も無くなり4~5本あったビヤ(ビワ)やミカン、グミの木も切り倒されて、13号台風の時に非難した小屋だけが残り、現在の小学校校庭の下に埋もれてしまいました。その小屋も月日がたち朽ち果て倒壊し今は当時を偲ぶものは何もありません。確か昭和34年の伊勢湾台風の頃には工事は終わっていたと思います。 間違っていましたらすみません。正しい時期を教えてください。 |

|

2003.06.20 ◆ 父のアルバム 投稿者:井上 桑名人 №19 昭和30年前後の浜島港 1/4 投稿者:Uさまへ、あの鯨望荘の自動車はマーキュリーだったのですか。巡航船乗り場には何時も鯨望荘や宝来荘それから南風荘の送迎用の自動車が止まっていましたが、他の車はどんな色をしていたか記憶はありません。私は小さかったためかその自動車が大変大きく感じたものです。 今回の写真は巡航船乗り場の桟橋から、現在の勢南石油さんの方を写したものでホテル太平洋の看板が見えます。確かホテル太平洋は他のホテルよりも後に出来たと記憶しています。この写真の左側に巡航船の切符売り場がありました。 この頃の港は防潮扉等は無く、気をつけないと直ぐにドボンと海に落ちてしまいそうです。そう言う私も一度堤防に立てかけられていた船に降りるための木製の梯子で遊んでいて、足を滑らせ海に落ちたこともあり幸運にも近くにいた大人に助けられ、危うく命を落とすところだった経験があります。 写真には大勢の人が写っていますが、誰かを迎えに来たところでしょうか。当時遠洋鰹漁船が出漁する時は家族や親戚等の人が五色のテープで見送り、テープが切れると船員がその束をマストに登りくくり付けたのを見たことがありますが、プロ野球で優勝した時にスタンドからグラウンドに投げられるテープを見るたびにその光景が思い出されます。 ところで各ホテルの自動車はどの道を通っていったのでしょうか。現百五銀行の四つ角も松波湯の四つ角も、とても当時の道幅では曲がれそうにも無く、多分巡航船乗り場を西に行き左に小堀鉄工所や小埼医院の前を通り、ヨハチヤと丸虎の三叉路を右に本町通りへ曲がったのではないでしょうか。当時は今よりも道も狭く舗装もされていなく、運転は大変だっただろうと思います。 |

|

2003.06.23 ◆ 父のアルバム 投稿者:井上 桑名人 №20 昭和30年前後の浜島港 2/4 巡航船乗り場の桟橋です。このころの桟橋は現在のコンクリート製ではなく、御覧のように木製の厚板を横に並べ両脇と真中を縦板で固定したもので、横板には少しだけ隙間があり、そこから下を覗くと海底をワタリガ二がノソノソと歩いていて、ヒシで突いて獲っている人もいました。 写真の左上に一部が見えていますが、桟橋の両側には観光用の塔が立っていて、記憶にはありませんが多分「歓迎・浜島」とか「ようこそ浜島へ」とか書いてあったのではないでしょうか。 桟橋の左側には浜島ではおそらく始めての公衆便所があり、それも水洗であり一般の家庭ではいわゆるボットン便所が普通であり大変珍しいものでした。しかし水洗便所の汚水は直接海に垂れ流しで、その汚水に魚のカイズが群れていて、桟橋で釣りをする人はそのカイズを釣り上げて、それを食卓に上げていたのか思い出すと「オエッ」とします。あの頃は衛生上とか環境汚染等今ほどうるさくはなかったのですね。 浜島港にはこの桟橋のほかに田中石油の前にも少し小ぶりの桟橋があり、船に燃料を補給するための桟橋だったのか、油に汚れていました。またこの桟橋から紀文旅館までの間は、横長の階段状になっていて楽に海辺に下りることができました。 写真の後ろ向きの子供が私で弟と母がいて、その後ろに顔が写っている人が姉の友達の喜富寿司のサッチャンで、私と弟は実の姉弟のように可愛がってもらい、私の結婚式にまで娘さんを連れてお祝いに来てくれました。 投稿者:あわび太郎さまへ 志摩町の方だそうですが浜島出身なのでしょうか、志摩町の方にまで見てもらえて光栄です。また投稿に対して感想等がありますと続ける意欲も湧いてきますので今後ともよろしく。私の祖母は志摩町和具の出で実家は中々の名家だったらしく、代々石原覚佐衛門を名乗り、明治時代に浜島へ嫁に来た時には守り刀まで持ってきたそうです。小学生の頃に和具の布団屋さんが火事になったとき、母と弟の三人で火事見舞いに行ったことがあります。広い庭に火の粉が沢山落ちているのを見た覚えがありますが、それ以来行った事が無く場所がどこだったかは覚えていません。布団屋さんの店名は忘れましたが、前を通ったとき焼けた布団が積み上げてあったのを記憶しています。 |

[HOME]